オーディション対策特別レッスンレポ【2025年10月】ミュージカル課題

この少人数オーディション対策レッスンから中央で活躍する方続出❗️

2024.10.27ミュージカル「アニー」モリー役合格❗️気づかないうちに染み込んだ技術が合格へと導きます❗️

プロを目指さなくても、スキルアップや技術維持、引き出しを増やす方も❗️

オーディション対策×ミュージカルレッスン「新・ミュージカル課題」第2回。ミュージカル課題2回目にして、松原剛志先生レッスン前の最後の回となり、皆奮闘いたしました❗️

自分なりの考察をもって臨んだ生徒さんも多く、確かな手応えを感じた方も多かったのではないでしょうか。互いに刺激し合い、高め合える、充実した時間となりました。

今回も、生徒さんの気づき・感想を掲載しています。どれも本質的な視点が書かれています。「気づけないこと・気づいていないことは、できるようにはなりません」。メモを取りながら読み、次回への課題を見つけてください。まだ読んでいない方や、「ただ見ただけ」になっている方も、この機会にしっかり取り組み方を改善しましょう。

「見学時にどれだけ吸収できるか」ここが上達の大きなポイント✅です。

気づきや感想で「自分の反省(できた・できなかった)だけ」を書かれる方が見受けられたため、今回はそのような方には、こちらから再度ワーク名を提示し、提出していただきました。他の方の演技やパフォーマンス、考察や意見にこそ学びがあります。「そんなことを考えていたんだ!そういうこともできるんだ!」の発見を大切に、先生からのアドバイス・ノーツなども、すべて自分自身の学びとして受け取り、吸収していきましょう。この意識の差が、結果につながります。

この特別レッスンは「受けて終わり」のワークショップではありません。取り組み方次第で、一気に結果が変わります。「なんとなく参加する」「受けていれば上手くなる」という受け身の姿勢を捨て、オーディション本番のつもりでご準備・ご参加ください。

お芝居のお稽古に参加する際の心得

①現場での心構え

舞台やレッスンの現場では、監督や演出家の指示が最優先です。自宅で準備してきたアイデアがあっても、それが採用されないことはよくあります(案がひとつしかない、考察が浅いなどの理由で)。その際に、自分の考えに固執したり、反発する態度をとったり、落ち込んでしまうのはプロの役者としてふさわしくありません。指示を受けたら「はい!」と気持ちよく返事をし、即座に対応していきましょう。

②見学や待機時間の過ごし方

本番やレッスンでは、出番以外の待機時間や見学時間が長くなることもあります。しかし、舞台づくりはチームで行うもの。他の人の演技やアドバイスを観察することも、学びの一部です。練習生であれば、なおさら「自分にもらったアドバイス」として受け止める姿勢が大切です。注意点や修正点をすぐに自分の演技に取り入れられるよう、集中して見学し、メモを取りながら学びましょう。

③ミスをした時は

演技中に間違えて止めてしまった場合は、「申し訳ありません、もう一度やらせてください」と、すぐに申し出ましょう。その場合は、次のスタートの指示を待つこと。勝手にやり直して演じ始めてはいけません。

このレッスンを受けると?

このレッスンでは「セリフの読みっこをしてアドバイスをもらう」や「台本を持ったままなんとなく演劇っぽいことをする」「みんなで楽しく歌う」ような、生ぬるいレッスンは行いません。プロとして活躍するために絶対に避けては通れない基礎技術を、徹底的に鍛え上げたい方向けの訓練の場にしたいと考えています。

舞台経験がある方もそうでない方も、プロの現場で求められるレベルに到達するために、一般的なスクールとは全く異なる視点と方法でトレーニングを行います。オーディションは受けないけれど、表現力を磨いて自身の活動、演奏やダンスに活かしたいという方もご参加いただいております。

①今までの経験が覆(くつがえ)る!圧倒的な気づきが得られる!

「こんな練習初めて!」「別のスクールでやったことあったけど、こんな意味があったなんて!」「言われた通りに動いていただけだった…」「市民ミュージカルと全然違う」「これ、他の活動にも応用できそう!」「こっちのレッスンのほうがいい」

経験の有無に関わらず、レッスンを受けるたびに、きっとたくさんの「!」に出会えるはずです。「お芝居では役になりきればいい」「かっこいい自分をみてもらいたい」のように、表面的で曖昧な演技のままでは、お遊戯会的演技から脱出できません。お芝居は動機と根拠で成り立っています。このレッスンを通して、”お仕事”として通用する本物のお芝居を学んでいただきます。

受講者の感想を以下に毎回シェアさせていただいております。次回へのヒントも多いため、受講者は必ずご一読ください。

②このレッスンでは失敗は恐れず思い切って!

ここでは、頭をフル回転させ、考察してきたことを積極的に試していただく場です。完璧にできなくてもうまくいかなくても大丈夫。現場同様課題や考察を持ち込むことが大切なのです。”ただ参加する”ような受け身では上達もしませんし合格できません。オーディションや本番で最高のパフォーマンスを発揮するために、ここでたくさん失敗し、本物の感覚を正しく体験体感していただきたいと思っています。

③継続参加で結果が出る!

このレッスンは、継続して参加すること(特に5回目以降)で、その効果を深く実感できるでしょう。突然オーディションに通過するようになったり合格される方も!他のスクールに通われていた方は、内容やスピードに驚くかもしれません。未経験の方にはゼロから確かな技術を、経験者の方には間違った知識や固定観念の修正を徹底的に行います。

④オーディション対策という名の、本質的な表現力アップレッスン!

「オーディション対策」と銘打ってはいますが、その本質は俳優・声優志望の方だけでなく、あらゆるアーティストの表現力を底上げするための場として設けました。

「歌詞が棒読みになってしまう…」「セリフに気持ちを込めてしまう…」「お遊戯会のような演技から脱出したい…」「声に豊かな表情をつけたい…」「間の演技を学びたい…」「とにかく表現力をあげたい…」「ステージングを学びたい…」

そんな悩みを抱えている方にとって、このレッスンはまさに最強のスキルアップの場となるでしょう。

このオーディション対策レッスンでは何を学べるのか?

①基礎技術の徹底的な訓練と意識改革

「役っぽく演じればいい」「言われた通りに動けばいい」という根拠のない表面的で安易な発想から脱却し、プロの現場で求められる本質的な表現力を磨き、”よくある演劇のイメージ”からの意識改革を促します。

②オーディションで求められる核心的な能力の向上

オーディションの審査で重要な鍵となる以下の能力を、実践的なトレーニングを通して集中的に鍛えます。

「瞬発力、想像力、創造力、応用力、協調性、考察力、観察力、洞察力、実行力、喜怒哀楽の感情の幅、台本読解力」

これらの能力は、主にシアターゲームやエチュードを通して磨くことが可能です。近年増加しているワークショップオーディションにも対応できるよう、ゲーム形式課題への適応力も養います。実際に受講生からは「オーディションで同じワークが出題された!」「意図がわかった」「安心して取り組めた」という声や合格報告が多数寄せられています。毎回の「脳トレ・身体反射トレーニング」で、自身の感覚を常に確認し、意図した通りの表現を確実に実現できることを目指します。

③エチュードを通して得られる的確な役作り法とスタニスラフスキーシステムによる台本読解

オーディション会場で初めて台本を手にした際の初期対応、現場の台本を顔合わせまでにどのように読み込むか、歌稽古までにどこまで歌えるようにすべきか、など、プロの現場で必須となる事前準備や、現場の演出家、監督、審査員の意向(指示)を的確に捉え即座に対応できる柔軟性と主体性を学びます。

④短期間で創造する力を養う

実際の舞台や映像の現場では、合格してから本番までわずか2ヶ月ほどというスケジュールが一般的です。1シーンのお稽古は1回で、次は通し稽古、という場合もあります。市民劇やこどもミュージカルしか経験のない方は不安にもなるでしょう。

たとえば今回の『アニー』も、3月に本稽古が始まり、4月中旬には本公演がスタートしていました。このように、現場では非常にスピーディーに進行します。

そのため、オーディション対策特別レッスンでは現場に対応できる力を養うべく、限られた期間の中で台本を覚え、創造するという訓練を行います。台本エチュード(ステージング)では、実際の現場と同じように参加者それぞれがアイデアを出し合い、2次元の文字を立体的な表現へと変えていく作業に取り組んでいただいています。

俳優の仕事とは、演出家や監督の指示から意図を正確に読み取り、それに同期や理由づけをして表現すること。この本質的な力を身につけるために、さまざまなテーマのエチュードに取り組んでいただいております。

⑤音感トレーニング:ハモりレッスンの導入

音感を鍛えるための「ハモり」レッスンも積極的に行います。ハモり耳を養うことで、音感の大幅な向上、音痴の改善、ソロボーカリストの音程の安定に繋がります。ミュージカルオーディションでのハモりの評価はもちろん、CMや映画のオーディション、事務所における歌唱力のアピール、バンド活動への適応など、多岐にわたる可能性を広げます。

入会案内

現在の空き状況・入会の条件等は →→ 「こちらから」

※個人レッスンのため、会場やお時間等ご希望に添えない場合もございます。まずは、お問い合わせ下さい。

※未成年者ご本人からのお申し込みはできません。

※GmailとDocomoアドレス不可。こちらからのメールが届きません。ご注意下さい。

”アニー”や”冒険者たち”を受ける為にこのレッスンは必要なの?

「アニー」2025では、お教室からモリー役に合格した生徒が出ました。その際、演出家から次のような講評がありました。

「毎年そうなのですが、歌やお芝居が少しお行儀よくまとまってしまう傾向があります。本来、孤児が暮らす物語のはずが、きちんと教育された優等生のように見えてしまうことが多い。『アニー』にはそういう子はいません。特に孤児役には、もっと生命力やしたたかさ、ずる賢さが感じられると、オーディションがもっと面白くなるはずです。どうか広く伝えてください」

ここで言う「広く伝えて」はつまり、指導者への強いメッセージです。毎年こういった子を求めている、合格できるのはこういう表現だと明確に示されているのです。そしてこれは「アニー」に限らず、どの作品にも通じる視点です。

お教室の特別レッスンでは、子どもから大人まで、それらに応えられる表現力を徹底的に身につけていただいています。

役の持つ熱量を身体全体で放ち、演出家やステージング担当、監督の目に止まる表現へと引き上げる。それがこのレッスンの特徴です。

過去の演出家コメントを振り返ると、どういった子が欲しいのか、一貫していることが分かります。

2019年の演出方針

「アニーには元気や優しさだけでなく、ずる賢さ、抜け目なさ、物怖じしない強さもある。普段隠している一面を思い出してほしい」

2021年の講評

「歌や踊りができるだけでは足りず、本当に魅力的かを多角的に判断している。一人ひとりにある個性や言葉にしづらい魅力が、より強く伝わった子が選ばれている」

2025年の講評(NEW!!)

「レッスンを重ねている子とか経験が豊富な子は、それなりの表現力だったり安定感があったりするけど、1度も大きな舞台を経験していないこともあり、瑞々しく、どの瞬間も自然で、そこが魅力的だった。」

さらにワークショップADでは、心の葛藤を歌や身体で生き生きと表現できるか、指示にすばやく応える対応力が求められます。振付のうらん先生も、演劇的なダンスを重視されています。2019年にアニー役を掴んだ岡菜々子さんは、ダンス量をあえて減らし、歌と演技に専念したことで高い評価を得ました。必要なことに焦点を絞り、力を磨き抜いた結果です。

📍当教室のレッスンでは、こうした力を育てるための独自ワークを常に研究し提供しております。シアターゲームや台本読解、リアリティを追求した役作り、演技の基礎の基礎から実践的に体得していただきます。舞台のみならず映像分野にも直結し、実際に映画主演へつながった例もあります。

この特別レッスンは「体感型」です。経験が浅い方ほど感覚が薄れやすいものです。だからこそ維持が必要です。当教室では月1回の継続参加を促しております。6回目あたりから、表情や言葉、身体の変化、早ければ結果も目に見えて表れ始めます。審査員や監督も「おっ!」と魅力に気づくでしょう。

今回モリー役に合格した生徒も、レッスンや特別レッスンの積み重ねで結果を掴みました。プロの俳優たちも、力を保つために稽古を続けています。少し手応えを感じても油断せず、継続していきましょう。維持こそが、何よりも大切な力です。

ほぐし・発声

準備ができたら周りを気にせず、自分のペースでしっかりと体をほぐしていきましょう。皆に合わせるだけの惰性的な時間にしてしまっては、せっかくの時間が無駄になってしまいます。特に大人の方は、キッズに引っ張られて喉声にならないよう注意し、お腹から響く太い声を意識してください。

ウォーミングアップは、通常のレッスン時と同様に、短時間で体と声を最高の状態に引き上げるための大切な準備です。最近、自己流でただ体を動かしているだけの方が見受けられますが、表現には全身を使います。メソッドに基づいたストレッチで、隅々まで丁寧にほぐし、最高のパフォーマンスを発揮できる状態に整えましょう。

シアターゲームで脳トレ!

ストレッチのあとには、プロの現場でも実践されている「シアターゲーム」や「コミュニケーションゲーム」を必ず取り入れています。

これらは、最近主流のワークショップオーディションのみならず、NHK大河ドラマや、映画『#真相をお話しします』の撮影現場などでも使用されるなど、今ではレッスン必須のワークとなりました。

「課題のキモは何か」「どこを見られているのか」「審査員の狙いは何か」も丁寧に解説しながら進めていきます。現場で同じような形式のオーディションに出会ったとき、安心して自分らしさを発揮できるようになります。

この時間は、俳優や表現者に欠かせない「コミュニケーション力」「瞬発力」「考察力」「創造力」「想像力」「観察力」「応用力」「思考力」「洞察力」「協調性」など、多角的な力を養うトレーニングを行っています。さらに「五感」や「第六感のアンテナ」といった感覚も磨かれ、その後行われるステージング(台本エチュード)に必要な、脳と身体の神経をしっかりとつなぐ貴重な時間になります。近年注目されている「非認知能力」の育成にも、大きな効果が期待でると考えます。

また、それぞれのワークが次の課題へとつながるように組み立てているため、スムーズに意識や理解が深まるようになっています。

📍今回はダンスレッスンとなりました。

ダンスレッスン

昨今の難しいミュージカル課題や難しいポップス曲を歌えるよう、リズム感も鍛えるべく、急遽ダンス表現課題を行いました。

ダンスレッスンに通っているはずなのに、楽曲のリズムを捉えられていない。表拍と裏拍の感覚が弱く、常に歌が一本調子になってしまう。イントロを聴かず、直前まで気持ちが曲へ向いていない。これらは以前から気になっていた点です。

今回は実際のオーディション課題に挑戦していただきましたが、立ち止まってしまう、周りを見て動きを真似しようとする、サイドステップだけでなんとなく流してしまうなど、皆指示に応えることができませんでした。

普段のダンスレッスンが、表現の応用につながっていない状態が見受けられました。”振りの段取り”を覚えるだけでは、現場で即戦力にはなれません。演劇的ダンスなど夢のまた夢…

歌も芝居もリズムです。今回の参加者に限らず、多くの生徒がリズムへの意識を改める必要があると考えています。そのため、来年1月と3月にもダンスレッスンを実施する予定です。普段のダンスレッスンへの向き合い方も、きっと変わってくるはずです。様々なオーディションWSに参加、あちらこちらダンスレッスンに参加、個別の歌唱レッスンを受けている方(こちらも気付いています)、こういうところで空回りを感じます。

今回、何をどう表現すべきか全くわからなかった方は、参考例として、Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」のテレビライブ版(MVではない)のダンサーの動きを一度ご覧ください。あくまで参考の一つですが、音楽を身体で受け取り表現するとはどういうことか、ヒントが見つかると思います。

📍実はこのレッスン後(少し匂わせをしていたアレです)、劇団四季出身で東宝ムーラン・ルージュ等にも出演されている俳優・ダンサーの方と、2時間ほどお話する機会がありました!このダンスレッスンの状況を共有したところ、やはり根本的改善の必要性があるとのこと。また、その他にもかなり濃厚なお話をさせていただきました!日本・海外のAD対策はもちろん、貴重なお話しを早速レッスンで取り入れさせていただこうと思います(相澤はブロードウェイミュージカルが専門)。今求められている業界の水準に、即対応していきますよ。

参考映像(表現)

見識を広げ、表現に対する知識を増やすために、参考映像を見ていただきました(上記GOOD DAYではない)。今回は、ミュージカルで実際に使用している楽曲と、ミュージカルのような表現をしている、人気アーティストの屋外バンドライブ(2曲連続)をご覧いただきました。

キラキラしたパフォーマンスが目立つ方々ですが、本当に売れる方というのは技術の幅も広い(必須)ということを学んでいただきました。こちらも、気づき感想で触れていない方がおりましたので、何も気づきがなかったのか、再度提出を促しました。

バンドライブ、ですが、されどバンドライブでしたね。「バンドは目指しません」と切り捨てる方もおりますが、すべてできる方に追い抜かれますよ。今は、マルチで活躍できる人が生き残れますし、必要とされます。

音階発声とナンバー練習

他の人は普段どんなふうに発声をしているのかな?上手な人は何を意識しているのかな?あの人すごく上手くなった!あの人はいつも維持されている!など、吸収するチャンスでもあります。

ここでも、「自分は上手くできた(本当はできていない)」「いつものレッスンと比べて上手にできなかった」で終わってしまうと、せっかく合同でやっている意味がありません。いいなと思ったらすぐに真似しましょう。刺激し合う為の合同レッスンです。

自分はできていないな、と感じたら「何が違うのか・何が足りていないのか」をしっかり研究してクリアしていきましょう。

ナンバー練習は、本番前に相手と歌える最後のチャンスです。リハーサルのつもりで、関係性を見せられる歌をうたいましょう。ただの練習の時間にしないこと。一人芝居なら自分だけが恥をかきますが、大勢の場合は他の方にも迷惑がかかります。11月の松原レッスンでは、ナンバー練習の時間はなく、即止め通しに入ります。個々でしっかり復習をしておいてください。

ミュージカルシーンスタディ

現場適応力を上げるために始まった「新・ミュージカル課題」。今回が2回目のお稽古であり、松原剛志先生のレッスン前、最後のレッスンとなりました!

今回は1場と2場のミザンスを中心に稽古を進めました。出ハケまでできなかったチームもあります。わからないことはレッスン時にお尋ねください。

まず1場は初めての立ち稽古でした。しっかり考察を持ち込んだ方は、何かしら手応えを得られたのではないでしょうか。一方、セリフをただ覚えてきただけ、覚えたつもりで本番に言えなかったなど、練習不足が露呈して足を引っ張ってしまった方もおりました。

今回は”尺”のお稽古です。セリフを何度も止めてしまうと歌に間に合いません。松原レッスンでは焦って段取りのセリフにならないよう、想いとベクトルが見えるセリフの練習やイメージングを入れてきてください。

また最初のシーンでのキャラクター出しはとても重要です。この作品はテーマこそ重いですが、登場人物たちは人間臭く、面白みのある人ばかり。天使たちはすでに浄化されているため、生前の思い出はただの黒歴史。笑い飛ばせるくらいになっています。昔陰キャだった人は、生前すでに陽キャで「え、そうだったの!」と驚かれるような役柄です。亡くなってからは、”重さ”も取れ、さらにぶっ飛んだ人物として描いています。全体がテンポのよいコントになるよう、考察を深めてきてください。

2場の大人役はトリプルキャストのため、前回稽古した方は見学としました。一度離れて客観視することで、自分の役づくりとの比較、新しい動きの吸収、反面教師として学ぶ時間にもなり、非常に良い経験になったと思います。一番希望的で明るいシーン。ここにはナンバーが2曲。ただ歌うのではなく、伝えたいことが見えるよう、動画練習を重ね、見せたい動きになるよう準備を進めておいてください。

📍今回の台本には、リンクする「大切なキーワード」を散りばめております。セリフと歌詞、歌詞と物語に注目し、どの言葉なのか、何を紡いでいくのか、ぜひ大切に扱ってください。そこを丁寧に描くと、このお話はより立体的になるよう作っております。

お教室の特別レッスンは、参加者それぞれが持ち込んだものによって創造していく場です。台本読解から役作り、それを現場でどう噛み合わせていくか、どんな準備や技術が必要か、を実践で学びます。練習不足の人に時間を割いて段取りを教えるレッスンではありません。参加が浅くても、オーディションを受ける予定がなくても、一人の役者として同じ基準で見ています。

この創造の過程にこそ、合格のポイント、現場でのポイント、そして表現力アップのポイントが詰まっています。現場で求められる適応力は、まさにこうして磨かれていきます。

いよいよ11月は松原先生レッスンです。今回のレポート、前回のレポート、皆の気づきや感想、そしてレッスン動画をしっかり振り返り、挑戦したいことをたくさん持ち込んでください。持ち込めた人ほど、楽しい時間・有意義な時間となると思います。たとえ持ち込んだ内容が否定されても、すぐ順応できるよう、メンタル適応力もつけましょう!

試したいことは、ただ「やってみたい」というだけではなく、なぜそうするのか、その根拠や動機まで説明できるよう準備してくださいね。

今年を締めくくる最後のの特別レッスンが、生徒さんにとって、最高で有意義な時間となりますように!

※今回はお稽古写真は控えさせていただきます。

📍役者のお仕事は「役になりきる」のではなく「役としてこの世界で生きる」ことです。「セリフがなくとも役として居ることができる」ところを目指します。早くセリフ(文字)依存や段取り依存から抜け出しましょう。

誰の言動(きっかけ)も受けず、自分が安心する自宅練習でのテンポのまま毎回セリフを言い、覚えた段取りだけをなぞり「できた!」と勘違いし、同じ動きを惰性で繰り返しているだけでは、合格はもちろん役者としてのお仕事はできません。

役者はマルチタスク必須です。脳と心と体を研ぎ澄ませ、しっかり対応できるよう万全な態勢で臨んでください。マルチタスクの苦手な方は「対戦ゲーム」がおすすめです。

未入会だけど・・・参加したくなった!

オーディション対策レッスンは、月に1回、月末あたりの週末に開催しています。対象は小学1年生〜30代まで。

このレッスンでは、参加者全員にすべてのワークに取り組んでいただき、個別に丁寧なアドバイスを行ったうえで、何度も繰り返し確認(小返し)をします。そのため、定員は3名から8名までの少人数制。参加者が多い場合には、時間を分けて対応しています。

グループレッスンでよくある「アドバイスをもらって終わり」という状態では、本当の意味で身につきません。アドバイスをもらった内容を自分のものにするには、繰り返し実践することが必要です。しかし、多くのスクールや事務所のレッスンでは、時間や人数の関係でこれが難しく、表面的な知識だけが残ってしまうこともあります。

ここでは、「本当にここまでやってくれるの?」というほど現場に直結した実践型のオーディション対策を行っています。読んでいて「ちょっと参加してみたい」と思われた方もご安心ください。普段のレッスンに通っていない方でも、「単発レッスン生」としてご参加いただけます。詳細は→「単発レッスン」ページをご確認ください。

なお、このレッスンには課題があるため、エントリーには締切があります。また、内容も高度なため、事前に必要な準備レッスンを受けていない方はご参加いただけません。

「難しそうでついていけるか不安…」という声もありますが、実際のオーディション現場はもっと厳しいもの。だからこそ、今のうちにその環境に慣れておくことがとても大切なのです。

受講生の感想とアンケート

アンケート(気づき・感想)は、レッスン後に振り返りを行い、自分の中での学びや課題を整理するための大切な時間です。「できた」「できなかった」「よくわからなかった」など、今の段階での気づきを言葉にすることが上達の過程でとても重要になります。毎回、多くの気づきを丁寧に書き留めている方もいらっしゃいます。

技術的にまだ準備が整っていない方に対しては、合同レッスン中に細かな修正アドバイス(ノーツ)を加えることはほとんどしていません。というのも、アドバイスを受け取るための知識や準備が整っていない段階では、言葉だけが空回りしてしまうからです(ただのダメに聞こえる場合も)。しばらくはその方のペースを見守り、繰り返し特別レッスンを受けていただく中で、体感として理解できるようになってきたと思われるタイミングで、本格的な指導が始まります。

アンケートを書くのが面倒に感じられることもあるかもしれませんが、自分が何に気づき、何にまだ気づけていないのかを共有していただくことで、今後の課題がより明確になり、個人レッスンでの振り返りも一層深まり、スキルアップにつながります。

なお、レッスンの「ねらい」や「核心」部分の気づきについてはこちらには記載していません。中には素晴らしい洞察を得ている方もいますが、その内容は実際にレッスンを受けて体験していただくのが一番です。他にはない、現場に直結した超実践的な内容を、ぜひご自身で体感してみてください。

皆さんの気づき・感想は、数百個となる場合もあり、こちらで集約しワークごとに仕分けするため、メールテキスト(メモの写メNG)で送っていただいております。気づきが多ければ多いほどすばらしいですよ!気づけたことはできるようになります。気づけないことはできるようになりません。

◉気づき・感想・アンケートの書き方

レッスン後の、気づき・感想・アンケートは「所感と現実の差を埋める」ための大事な作業です。できるだけ早く、まだドキドキが残っているうちに以下の5つを意識して書いてみてください。

① ワークの中で、自分はどんなことを感じた?どう思った?

② 「できた!」と思った? それとも「うまくできなかったな…」と思った?

③ 他の人のパフォーマンスやダメ出しを見て、どんな気づきがあった?

④ これから自分はどうしていきたい?

⑤ 後日動画を見て、自分の感覚とどう違っていた?(もし見れない場合は、ノートに今の時点での気づきをメモしておこう!)

また、レッスンで学んだ技術的なことは、ご自身のノートにも残しておくと後で役立ちます。

もし2時間のレッスンで気づけたことがほんの数行しかなかったら、観察力がまだ弱いか、もっと試したい!という気持ち、事前準備(これを試したい)が足りないかもしれません。

また、現段階では「何ができてて」「何ができてないか」がまだピンとこない人もいると思います。5回くらい参加していく中で、少しずつ見えてくるはずなので、それまで他の人のアンケートからもイメージを広げておいてくださいね。

なお、ここは「批評」や「観劇の感想」を書く場ではありません!(作品として成立していたときは別です)大事なのは「自分はどうできたか・できなかったか」「考察を試した結果どうだったか」「他の人は何を持ち込んでどうだったか?」その“気づき”を残すことです。

振り返りは時間もかかるので、ちょっと面倒に感じるかもしれません。が、WSなどは受けただけでは変わることはできません。この見直し作業こそが力になります!「できなかったこと」「気づけなかったこと」は、個人レッスンで一緒に深めていきましょう。この地道な積み重ねが、確実にスキルアップ・視野アップにつながっていきますよ。

ーーーーー

→発声・送受信

・リズムに乗れなかった

・しっかり覚えられてないからつっかえたりした

・みんなしっかりロールケーキで出てた

・みんなは1文字1文字綺麗だった

・最初の方でもう足が痛くなった

・リズムを無視して行ってしまったので、声を出すだけでなくリズムにも意識を向けられるようにする

・下を向いてしまった

・口を大げさに動かして、ハッキリやるのがいい

・リズムをしっかりときざみながらやる

・習った発声を意識してやる

・Eさんが深く最後まで維持していたのが凄かった

・体が前のめりになりかけていたからちゃんと真っ直ぐ背筋伸ばすように気をつけたい

・次の言葉を忘れてしまったので忘れないように練習します

・前歯を出してハキハキと喋りたいです

・最初からもっと大きな声で言う

・発声では一音に音がしっかり出ていた人もいて、とりいれたい

→参考動画

・2曲のキャラが違いすぎて、別人かと思いました!!切り替えがすごい…。

・歌が無いところでのギターとの絡みが見てて楽しかった

・何も喋ってないのに表情や動きで演じていてすごかった

・歌のないところの演出も良かった

・歌も急に高いところを出しててやばい、すごいな…と感動しました

・気がまだ「言えない」時には「無理に歌わない」ことの凄みを感じた

・違うメロディにして歌っていた(良く聞く音源とリズムなど違った)

・曲が変わった時に、まったく違う雰囲気になったことにびっくりした。気持ちの切り替えがすごいと思った。

・イヤリングが外れてしまったけれど、それも演出のように対応していて、最後の笑顔に余裕を感じた。逆に特別なものを見た気持ちになった。

・間奏の間もバンドメンバーとコミュニケーションを取っていて、一体感がものすごかった

・ストーリーが自分(歌手)の中にしっかりとあり、キャラも曲によって違っていて説得力がすごかった

・表情の変化(動機見せる)→次のフレーズ、となっていて感情の切り替わりがよくわかった。歌であっても呼吸や表情で動機を見せていく必要があるんだな、と思った

・不安定な気持ちをキープしている事がすごいと思った

・バンドとの一体感がすごいと感じた

・間奏の時に曲に乗っているところ、動きを揃えたり、上と下などの逆の動きをしたり、一緒に楽しんでいると感じた

・私が出る12月のライブハウスの本番では、私も一体感を出したいと思った。キメや、バンドの人たちと目をしっかり合わせること、また曲の理解を深めたい

・プロの人も、ちゃんとノリ(足踏み)ながら歌っていた

・表情から裏の言葉で歌っているのが見えて凄かった

・身体の使い方も段取りじゃなく気持ちと連動して動いているのが分かった

・生のライブで、後ろのバンド演奏に合わせて歌っているから、原曲とはまた違う風に聞こえた

・間奏の時に演奏者とアイコンタクトしてから歌っていたからぼったちで歌っていない

・お客さんに見せる所はちゃんと見せる(見せ所)があって見てて楽しかった

・曲の一曲一曲がお芝居みたいでした

・動機がものすごく見えました

・ミュージカルの様な歌が演技ぽかった。違うメロディにして歌ってもしっかりリズムがとれていて素敵…取り入れてみたい

→ダンス課題

・Aさんがダンスのリズムがよくとれていて真似してみたいと思った

・Aさんのリズム感が凄かったので見習って家で曲に合わせて手を打ったりしたりしたいと思います

・わからないからといって、止まらないようにします

・堂々とやりたいと思います

・曲をよく聞かずに勝手にリズムを取り出してしまった

・曲の雰囲気や種類によってバレエ・ジャズ・HIPHOPなどそれぞれの要素を組み込めるとよりその曲に合わせた動きができる

・体全体を使うのが難しかったので、普段から使う準備をする必要がある

・その曲ごとのビートが体に染み込むまで曲を聴かないといけない

→音階発声・ナンバー練習

・リズムが一致するとぐんとまとまり響きが美しくなったのがわかった

・新しい曲はおもったより明るくて楽しそうだった

・前歯を出してできた

・鳩尾を意識した

・体の力を抜くと声が出しやすかった

・Bさんの声が安定してよく響いていた

・誰かに言う(ベクトル)、を意識すると自然と声が出た気がする

・高い音程になった時言えなかったので次からは表情もやりたいと思います

・体を大きくゆるやかに動かせなかった。次からは意識したいです

・目を大きく開ける

・個別レッスンの時はダメダメで音取りもできてない状態だったけど、家にあるピアノやメロ入りでやって何とか歌えるようになりました音取りが苦手なので、できるようになりたいです

・もっとコミュニケーションをとりながら歌いたいです

・ニコニコ笑顔で嬉しいと言う感情を出して歌いたいです

・新曲が楽しくて元気の出る感じがあったから歌う時に表情も固くならない方がいいと思った

・Aちゃんのリズム感を真似しようとしたけど上手くいかなかったのが悔しかった

・歌う時に緊張して声が震えてしまったからもっと練習しないといけないと思った

・Bさんの両方に顔を向けて目を合わせようとしてるのが分かった。その瞬間を見逃さずに受け取らなくちゃいけないんだと思った

・歌詞をなぞって”お歌”になると何の為にこの歌を歌っているのか分からなくなると思った

・新曲がとても明るくて楽しそうな曲だった

・アドバイスどおりに体を使って歌うとちゃんと前に声が出るようになった

・楽しい、悲しいも音階の雰囲気が変わった時にやりやすく感じた

・皆で言いあう時にキッズ達の表情、明るさ、エネルギーが強くて負けてしまった

・音階発声では体を動かしながらやるといい事に改めて気がついた

・音階発声でその発声にあった動きをやると声が出しやすい

・おこる言い方がむずかしかった

・ナンバー練習はビートにのるのが大事だと気付いた

・ナンバー練習では、声が思うように出せなかった

・お歌になってしまったかもしれないので次からリズムをまずとってから歌を入れたい

・歌うのに必死で相手役と顔を見合わせたり、息を合わせて歌ったりができなかった

・せっかく相手役が顔を見てくれたのに反応できなかった。歌の中でもきちんとやり取りをして関係性を見せられるようにする

・歌の中でも関係性を見せられると、◎◎と□□、○○と■■が繋がっているのがわかり、ナンバーの印象がより強くなるかな、と思う

・Aちゃんが先生からのアドバイスを受けてビートにしっかり歌詞を乗せられていてすごかった。ビートに乗った瞬間単調だった歌に厚みが増した気がした

→ミュージカルレッスン

まだ”自分”ができたか、できなかったか、の反省のみを送ってくださる方がいます。他の人のいい演技や自分では思いつけなかった面白いアイデアを持ってきていることにも気づいていこう!

また、このレポートを読んで、自分への課題をみつけてから参加しよう!毎回0ベースから受けて終わりでは上達しません。

・1番大事なセリフを忘れてしまったので忘れないように毎日練習します

・息とかを入れて驚いたりしたいです

・もっと役として動きたいです

・セリフに気持ちがのっていなかったので今度からはちゃんとたくさん練習してセリフを大事にしたいです

・歌もセリフも覚えてこなかった人がいた

・台詞間違いが起きると一気にエネルギーが落ちっぱなしで話が流れてしまう事が分かった

・間違えた時に、そのまま続けてしまったので間違えた事をしっかり”すみません”と言ってから勝手に進めないように気をつける

・相手を呼ぶ際、近かったり遠かったり距離感がおかしくなってしまったので最後まで意識したい

・台詞のベクトルも意識して自分か相手かを分かりやすく声に飛ばせるようにしたい

・背中ごしだから尚更食らいつかないと話しかけてるように聞こえないと思った

・ハンドルを持つ手が揺れてガタガタになってしまったので揺れないように気をつけたい

・相方のお手伝いをしなくちゃいけなかったのにどうしていいか分からなかった

(A:優秀なバディとして見せるには、どうすればよかったでしょうか?)

・Eさんの台詞が後ろに言っているのかベクトルが良く分からなかった。自分が気づけていないのかも分からなかった

・Cさんの動きや表情、声が前回と同じのように感じた

・Aちゃんがアドバイスの後に直ぐに答えられているのが凄かった。変化が分かった

・Aちゃんの台詞は滑舌良く前に声が飛んでるからお芝居っぽく感じた

・前回、表情で気持ちが伝わりやすくなるとヒントを得てなるべく表情筋を意識してみた。声がちゃんと表情に乗っかったのか気になる

・Bさんの素の表情に戻った時とニコッと笑った時の差が大きくて自分も同じだから暗くならないようにしたい

・声が落ちたり飛んでないと、会話の成立や相手の心を動かすのも難しいと思った

・歌詞やセリフを覚えていないせいでグダグダしたり、感情を乗せられなかったりなどがあったので、一言一句覚える

・今回みんなロールケーキすぎて、自分ができて無さすぎて落ち込だ。意識してたけど出来なかった。そこにさらに感情を乗せながら歌うのも難しい…

・前回の皆のレポートを見たけど、そこから課題を見つけられなかったので、そこも意識しながらこれからのレポートを見ていく

・役として、セリフのように歌わないとつまらない

・しっかり役を考察して演技しないとその役に見えない

・セリフの語尾を上げる(ぶつける)ようにするのはむずかしい

・今日の感覚をキープしつつ、だめなところは直していくことを練習でやったほうが良い

・「、」「。」「!」「?」が大事なことに気づいた

・歌う時にリズム、役、音、気持ちなどをいっせいにやるから難しい

・言葉をすごく間違えてしまった。かなり頭が真っ白になった

・笑顔がなくてダメでした

・人間に興味があるのに、反応していなかった

・演出で、背中から始まるのを見て、先生が昔背中を向けるのは死の表現だけ、的なことを仰っていたのを思い出して、とてもそれを納得できた(異世界の始まりという感じがした)

・1場の先生の列の演出が、一枚絵としての美しさを感じた

・Fさんが、劇が始まるまでは落ち着いた大人の女性のいつもの雰囲気なのに、1場が始まった瞬間すごく生き生きとしていてとても後輩っぽい可愛さが表情、全身から出ていて感激した。一つ一つ先輩のいうことに反応していて、目が離せなかったし、なんて可愛らしい子なのだろう!と感じれた

・Aさん先輩役はがたつき、緩急の表現が素晴らしくて、すごくスリリングに感じた。後輩に話すときと、人に話しかけるときで話し方が違うのを感じてすごいと思った

・Cさんが、先生の指示で句読点をなくした瞬間に、一気に声が良くなって聞き取りやすくなってすごいと思った

・Aさんがおじさんっぽく!と指示されてその後すぐになんとなくおじさんぽさが瞬時に出せていたのがすごかった

・Eさんの先輩はなんとなく怖い感じがして、先輩っぽい雰囲気がとても出ていた

・Eさんがお尻から引き込まれていく時、しっかり「見えない力」という表現を感じた。ただ、笑っている時(?)がなんとなく物悲しく感じた

・眠っている時は、中腰だったので集中できなくて素だった

・Fさんの最初のセリフが、最初からロールケーキでしっかり出ていて良かった(元宇宙人が想像できた)

・Fさんのあとの、Eさんの次のセリフも、負けないくらい出ていて良かった

・Eさんの先輩は貫禄を感じた!

・2人の会話がずっと落ちないでロールケーキだったし、ちゃんと2人が生きていて会話していた

・私が起きて、喋った時は落ちちゃったと思う

・自分はまだ空間や呼吸などうまく使えてないなと思った

・もっと役を突き詰めたい

・Aちゃんは、しっかりセリフが前に出ていて、明るい感じで、いい先輩って感じがして良かった

・Cちゃんは表情が楽しそうに生きていていいな、と思った

・Bちゃんが前回よりもっと役に近づいていた。セリフがロールケーキで、ベクトルも感じた!

・Dさんのはこどもを優しく包むように感情が乗ってて素敵だな、と思った

・役の置かれた状況をその時々で考えると台詞ごとに感情が違ってくるな、というのがわかった。同じ感情のまま台詞を言ってしまったので、どんな状況?どんな感情をもっと深く考えていく

・台詞を間違えると一気にその場のエネルギーが落ちたのがわかった

・語尾が下がると暗いイメージになったり、エネルギーが落ちてしまうので語尾まで意識を保つのが大切

・後ろにいる相手に台詞を言うのに、前しか意識できなかった。誰に向かって言っている台詞なのか台詞のベクトルがしっかりわかるようにしたい。顔の向きを少し変えたりしてもいいのかな、と思った

・台詞回しが早いシーンであっても、相手の台詞をよく聞かないとただの段取りになってしまう

・台詞と台詞の繋がりを考え、何故その言葉が使われているのか?まで考えるとお話により深みが増すことがわかった。脚本の方がなぜその言葉を使っているのか?を考えられると大切にしなくてはいけない言葉がわかるんだな、と改めて知った

→こうしたらもっと面白くなるかも?

・100人目だからうれしさのあまり、おかしくなっているところをやったらコントのように盛り上がるかも

・1場の天使の会話がテンポよく明るくできるとキャラがどんなものかわかるかなと思った

→誰かから心が動かされた?

Aさん 「お疲れ様でした」というシーンで、優しさがセリフに出ていてとても安心した

→本日のMVP ! 一番すごかった人!

Aさん 1場大きな声でわかりやすかった・歌がノっていた

Bさん 相手と噛み合わなかったが、エネルギー量を落とさず盛り上がっていけていた

Fさん 豊かな表情・好奇心旺盛で役っぽかった

→アンケートの意義と活用法 〜気づきが“できる”をつくる〜

アンケートでは「できた」「意識できた」とチェックされていても、実際には体現できていないケースも見受けられます。そのような場合、ご本人が「もうできるようになった」と勘違いしてしまっていることが多く、気づきメモからも体感に関する記述が消えていきます。こうした状態に陥っている方には、特別レッスンや個人レッスンで改めて取り上げ、「まだできていないことを自分で認識する」ための訓練を行っていきます。これは経験量とも深く関係していますので、特別レッスンを重ねて体感を積み上げていくことが大切です。

また、前回「よくわからなかった」と記入していた方が、今回も同じチェックをしているにもかかわらず、それに関する振り返りがない場合もあります。「何がわからなかったのか」「前回と何が違ったのか」など、たとえ不明点が残っていても、それを言語化すること自体が大きな成長の一歩です。ぜひ記載してください。

よくある例として、他の人がアドバイスを受けてできるようになったのを見て「自分もわかった気になる」パターンもあります。でも、それはまだ“自分の引き出し”にはなっていません。他の人から知識として学ぶことは大切ですが、それを自分の中に落とし込み、必要な場面で使えるようになってこそ、本当に“使える力”になります。オーディションではこの「引き出し」が命です。

また、体感だけを書いて終わるのではなく、見学を通して感じたこと、他の人の演技から学んだことも、積極的にメモに残してください。アドバイスからの変化も、自分の財産にしていく気持ちで残しましょう。

アンケートは、当日の所感を書くことが前提です。書いたら終わりではなく、自分の当日の感覚と実際の演技とのギャップを、動画を見ながら研究し、日々のレッスンで埋めていきましょう。

皆さんの感想は、すべてが「正解」というわけではありません。長く通っている方や、できるようになってきた方の中には、「これは違うな」と感じることもあるでしょう。でも、それも自分が通ってきた道。誰しもが通る段階です。他の人の所感を読むことで、自分自身の成長を感じてみてください。また、皆の感想にはヒントもたくさんあります。次回のためにしっかりメモを取りながら読んでみてください。

◉「役になりきる=演じる」と思っているうちは、自分自身が完全には消えておらず、その“自分”が心のどこかに残っているため、恥ずかしさや人の目を気にする感情が抜けきれません。その結果、表面的で“お遊戯会”のような演技になってしまいます。これでは、役としてリアルに生きることはできませんし、観ている人も気まずさや違和感を抱いてしまいます。本来伝えたいこととは真逆の結果になってしまうのです。プロの演技とは?役者の仕事とは?ぜひ、このレッスンで実際に体感してください。

2025年9月からの特別レッスン

2026年2月までは、新しい台本でのミュージカルレッスンに取り組んでいただきます。台本読解から役作り、歌、表現等、現場ではどのような技術や意識が必要か、この作品創りを通してお勉強として学んでいただきます。全役ソロありの感動する群像劇です。

📍なお、マイページ内「お知らせ」には2026年3月までの特別レッスン日程を記載しました。日程のご準備をお願いいたします。

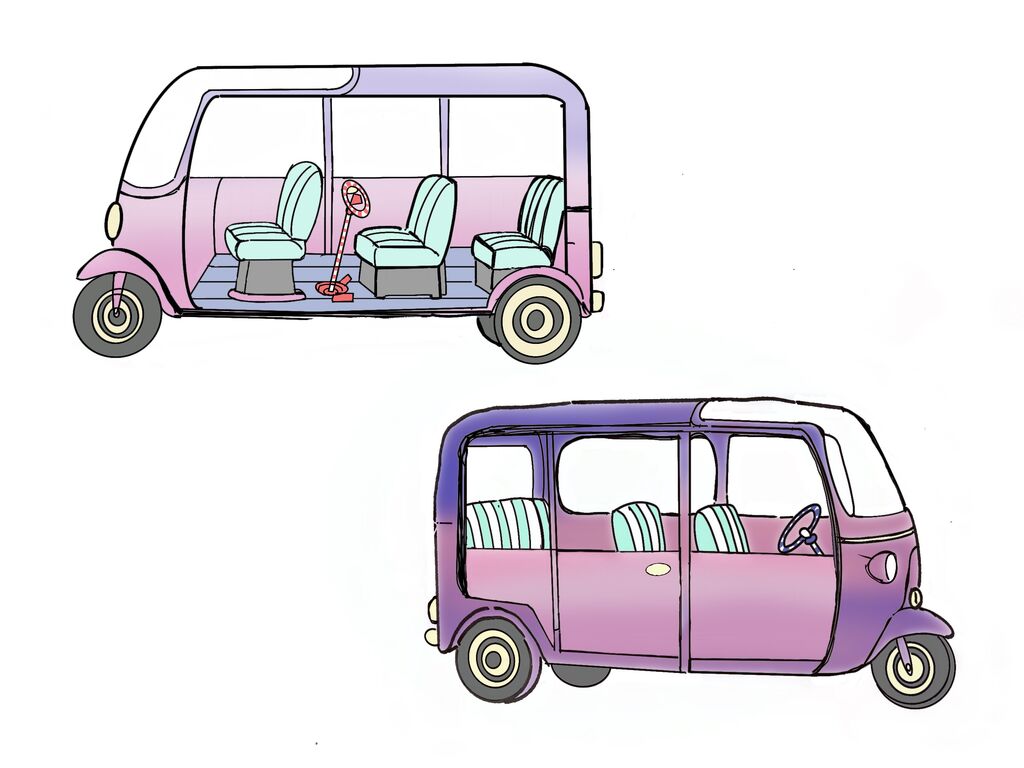

「天使のタクシー」イメージ画

天国のタクシーを、相澤のラフ画から、静奈さんが起こしくれました。ありがとうございます。

車内の通路はドア側にあります。窓ガラスはなく吹きっさらし、1列目は、天井がないので上が見えますが、光は下から昇るので星のような小さい光しか見えません。皆で車の形状などを共有しましょう!

上:真ん中にハンドルがある車

下:一列目にハンドルがある車

以前のオーディション対策レッスンレポート一覧

今までのオーディション対策レッスンの記事が一覧になりました❗️

オーディションを受ける方は必見❗️このレッスンを受けた方が続々と中央で活躍中❗️一緒に受けているメンバーも刺激を受けます。セミプロ以上を目指す方や、お教室に入会希望の方も、ぜひご覧下さい。

レッスン内容の詳細が書かれていない?具体的に何をやっているの?と思われるかもしれませんが、参加された方のみが合格やスキルアップできればいいので、こちらには記載いたしません!もちろん生徒さんのブログでも「肝」は記載していないと思います!内容はぜひレッスンでお試しください (^_^)